20世纪50年代以来,台湾地区胶黏剂(台湾称“接着剂”)的发展随着台湾经济的发展不断地演进。20世纪50年代,胶合板工业快速发展,促进了脲醛胶黏剂、聚醋酸乙烯胶黏剂、EVA胶黏剂的发展;20世纪60年代,制鞋业、纺织业的快速发展,氯丁-酚醛万能胶、热熔胶等得到了广泛应用;20世纪70年代,复材工业的发展带动丙烯酸乳液的发展;20世纪80年代,无纺布工业的发展带动了水性PU的发展;20世纪90年代的电子、半导体工业的快速发展,促进了UV胶、环氧胶、有机硅胶的快速发展。各个产业发展阶段所需要的胶黏剂材料与产业发展息息相关。从1956年开始工业化生产脲醛胶黏剂开始,台湾地区胶黏剂工业不断发展,1983年产量为19.67万吨,2002年产量达32.62万吨。 1956年,长春人造树脂厂开始脲醛树脂胶的生产,成功取代天然胶黏剂,带领台湾胶黏...

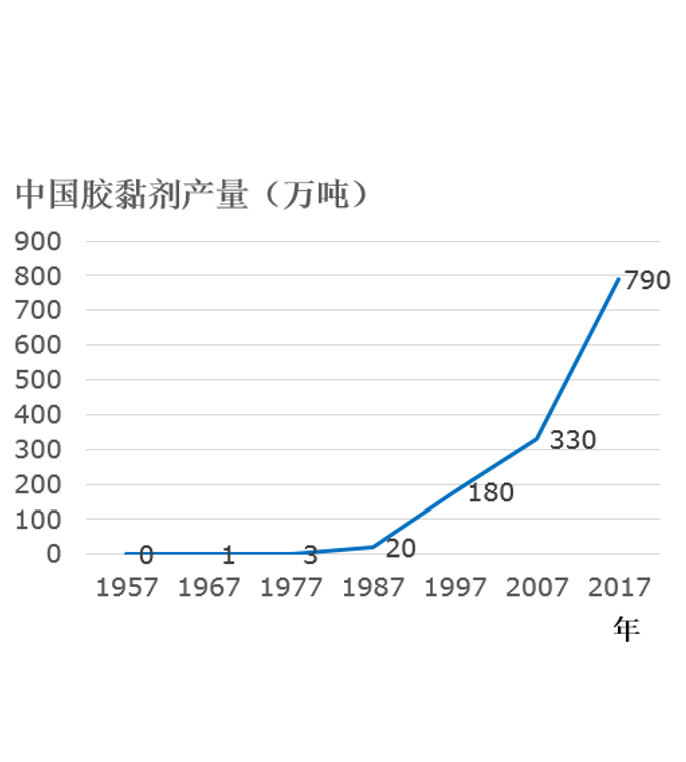

新中国成立后,中国胶黏剂研究基础薄弱,以美国为首的西方国家对中国进行技术封锁,向“苏联老大哥”学习就成了必然。20世纪50年代,前苏联向中国提供了一些胶黏剂配方,中国开始仿制前苏联胶黏剂产品。1957年,林业部森林工业科学研究所与化学工业部北京化工研究院、第一机械工业部庆阳化工厂、长春胶合板厂及哈尔滨香坊木材加工厂等单位协作,开始进行尿醛胶黏剂的研制,1958年研制成功并投入工业化生产,产品用于木材加工。之前,中国使用的胶黏剂都是天然胶黏剂,因此,1958年被称为中国合成胶黏剂工业元年。 20世纪60年代,中苏关系破裂,中国胶黏剂的研究步履艰难,但我国老一辈胶黏剂开拓者不畏艰难,自力更生,众志成城。1957年开始,经过20年的奋斗,我国胶黏剂的研究取得了巨大突破。石油化学工业部技术情报研究所1976年6月编印的《国内胶粘剂品种汇编...

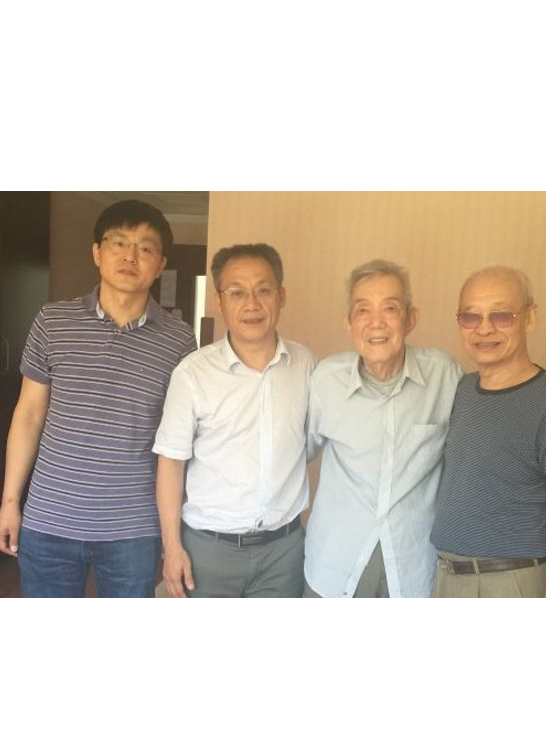

2016年9月10日教师节,我与北京化工大学张军营教授、原化工部二局分管胶黏剂的喻华清先生一起到北京四季青敬老院看望了王致禄老先生(图片从左至右以次为翟海潮、张军营、王致禄、喻华清)。知道我们要来,王老很早就在敬老院大门口迎接我们。王老虽已88岁高龄,但声音洪亮,精神矍铄。在我的提问和引导下,王老回顾了他从事胶黏剂研究50年的历程,同时还与喻华清老前辈一起回忆了中国结构胶黏剂的发展历史和“中国粘接学会”的筹建过程。 王致禄先生1928年9月3日生于天津市宁河县,1950年考入北京辅仁大学(后并入北京师范大学)化学系,1956年9月毕业于北京师范大学有机化学专业研究生班,分配到中科院吉林分院高分子所(隶属于中科院长春应用化学研究所)工作,所里开始给他定的研究方向是合成化纤专业。可令王老没想到的是,后来搞了一辈子的结构胶黏剂研究。1...

502是一种神奇的胶水,在中国几乎无人不知,无人不晓。有什么东西坏了我们首先想到的就是用502粘修,它几乎成为了人们心目的万能胶。几乎可以粘接各种材料,可用于金属、橡胶、皮革、塑料、陶瓷、木材、玻璃等材料的自粘或相互间的粘合。502胶的学名叫“α-氰基丙烯酸乙酯”,单组份,使用方便,瞬间固化,也称“瞬干胶”。你知道是谁发明了502胶吗?他就是葛增蓓教授。 1962年,葛增蓓首先在中科院化学所实验室合成了α-氰基丙烯酸乙酯,并于1964年以产品名称为KH-502投放市场,KH意思是科化,即中国科学院化学所。502胶从此诞生。 1965年,葛增蓓又合成了α-氰基丙烯酸甲酯,命名为KH-501。下图为葛增蓓当年的记录本与手稿。 我与葛增蓓教授相识是在1994年的一次粘接技术交流会上...

2016年11月,在苏州举办的“首届长三角胶业精英论坛”会议上,76岁高龄的陆企亭老先生向与会代表介绍了自己的创业经历与管理经验,最后赋诗总结自己的心路历程。 心 路 实事求是真善美,改革开放机缘来。 弃研学商从头越,摸爬滚打苦也甜。 运筹帷幄高精尖,弯道超车更争先。 峥嵘岁月逍遥时,伴君追梦到天年。 在他这个年纪,许多人早已享受着安逸的退休生活。可陆企亭老而不闲,退而不休,依然每天工作6小时以上,用实际行动践行着他一手打造的“追求真善美、力创高精尖”的康达精神。 2015年5月27日,康达新材 (002669)发布公告称,陆企亭先生辞去了公司董事长和总...

1996~2002年期间,我曾经做过7年的厌氧胶产品的研发。由于我研究生课题做的是环氧修补剂,对厌氧胶是个门外汉,主要靠查阅技术资料、专利、配方集来开发产品。开始时研制的厌氧胶贮存稳定性很差,产品发到客户处不久,在包装瓶里就结成了硬疙瘩,为此愁白了头。这期间,我多次去中科院广州化学所向杨颖泰老师及张兴华博士请教,受益无穷。杨老师和蔼可亲,令人敬佩。 杨颖泰先生是中国科学院广州化学研究所研究员,主要从事高分子合成胶黏剂及相关材料、涂料等研究工作,曾取得研究成果20多项,获国家发明奖、中国科学院及广东省科技进步奖等多项,发表论文报告60余篇,于1989年1月获中国科学院先进工作者称号,1989年12月获全国优秀归侨知识分子称号,1991年开始享受政府特殊津贴。曾任《粘接》、《化学与粘合》杂志编委,曾任中国胶黏剂工业协会顾问。 ...

黄文润先生是我国室温硫化硅橡胶的开拓者,曾任晨光化工研究院(成都)院长,教授级高级工程师,有机硅行业资深专家。黄文润先生曾任中国氟硅有机材料工业协会有机硅专业委员会理事长。黄文润先生1933年生于辽宁省铁岭市,1949年10月东北化工局研究室练习生(在职大专)。1967年3月随沈阳化工研究院有机硅室搬迁到位于四川富顺的晨光化工厂(晨光化工研究院的前身),历任课题组长、科研办公室主任、副院长、院长等职。1964年以来,在《高分子通讯》、《中国化工报》、《有机硅材料》等国家级核心刊物上发表论文80余篇,出版《国外医用高分子材料》(合著,1977年)、《有机硅单体及聚合物》(合著,1986)、《硅油及二次加工品》(2004)、《液体硅橡胶》(2009)、《热硫化硅橡胶》(2009)、《硅烷偶联剂及硅树脂》(2010)等专著。 我国最早从...

1994年11月,在日本横滨举行的国际胶黏剂学术会议上,中国胶黏剂代表团的一篇论文《建筑结构胶黏剂研究及在铁路桥加固的应用》引起了与会代表的浓厚兴趣,多位专家与论文作者进行了热烈的讨论。此前,国际上虽已有结构胶应用于小型公路桥的补强、建筑物加固等施工先例,但在铁路上使用却是首次。因为铁路的运行条件远比其他行业复杂苛刻的多,何况又是应用于铁轨下承重梁的补强加固,足见研究项目的先进性和研究团队敢为人先的创新精神。这篇论文的作者就是中国科学院大连化学物理研究所研究员贺曼罗先生。 20世纪60年代末,建筑结构胶在欧、美、日等国家开始应用。英国塞菲尔特市的公路桥、澳大利亚悉尼歌剧院的屋顶、日本坂神地震后被损坏建筑物的修复等都采用了建筑结构胶进行粘接加固。我国首次采用建筑结构胶是在1979年,法国协作援建的辽阳化纤总厂竣工验收前,发现变电所多...

吕时铎,1914年7月3日出生于福建省福州市一个旧职员家庭,1929年9月考取福州师范学校,毕业后在福州萃文小学任教;后于1936年9月至1938年2月赴上海中法大学药学专修科学习;1938年9月至1941年2月进入国立厦门大学化学系学习。 吕时铎大学毕业后,先后在福建省农学院农化系、福建省建设厅手工业处、广东商品检验局福州分局、美国陆军空军地面辅助队福州分处、上海亚洲食品厂工作。新中国成立后,吕时铎积极响应党中央关于建设东北工业基地的号召,1950年8月奔赴东北林务总局化工处研究室任助理工程师,从此开始了与林业相关的研究工作。 1953年4月,吕时铎调到北京中国林业科学研究院工作,先后在森林工业研究所和木材工业研究所进行科研工作。在木材工业研究所开始了木材胶黏剂方面的研究工作,1958年,吕时铎根据国家经济建设和发展...

王润珩,1935年7月出生于河北省阜城县的一个农民家庭,1960年毕业于河北师范大学化学系,毕业分配到中国科学院华北化学所工作。1963年,王润珩被选派到前苏联科学院攻读副博士学位,师从苏联科学院院士B.B.科尔沙克和C.P.科鲁诰夫斯基。王润珩的研究成果《磷酸配位聚合物的合成及性能的研究》(俄文)及《单一和混合磷酸配位聚合物的合成及性能的研究》(俄文)发表在前苏联的国家级刊物《高分子化合物》杂志1967年第8期上。 1966年,王润珩从苏联科学院毕业回到中国科学院华北化学所工作。后来院所调整,王润珩调到中科院北京化学所工作,从事磷酸配位聚合物方面的后续研究。 1970年底,王润珩调到河北工业大学,从事高分子专业课的教学与聚苯硫醚合成与应用方面的科研工作。1975年,由于天津某企业委托并在天津市科委...

贺孝先,1930年生于云南昆明,1953年毕业于云南大学工学院机械系,毕业后到哈尔滨军事工程学院任教。1970年调到兵器工业部湖北江山机械厂任副工程师、高级工程师。1985年调云南工学院(现在的云南工业大学)工作,创建粘接技术研究所,任所长。贺孝先从事无机胶黏剂与粘接技术研究工作30余年,1998年离休。 我的导师翁熙祥教授是贺孝先教授在哈尔滨军事工程学院工作时的同事,在一个教研组工作。他们既是工作上的同事,又是生活中的朋友。由于这种特殊关系,我上研究生期间两次到云南工业大学拜访贺孝先教授,向贺教授请教粘接问题,对贺教授的研究工作非常熟悉。 1962年12月,在哈尔滨军事工程学院,为了解决难加工钢材的问题,需要用陶瓷刀片。这种陶瓷刀片很难与钢质刀杆焊在一起,开始时使用环氧胶粘接,由于耐温性...

上次与叶青萱老师相见还是在十几年前的学术交流会上,叶老师一副干练的模样,虽然一头花白的头发,但她步伐矫健,谈笑风生,一点也看不出已步入“古稀之年”。叶老师是我国知名的聚氨酯胶黏剂专家,多次与叶老师在技术交流会上相见,倾听叶老师关于聚氨酯胶黏剂方面的教诲以及聚氨酯行业的发展报告,受益无穷。为了写叶老师的小传,2016年7月的某一天,我拨通了叶老师家里的电话,叶老师虽然86岁高龄,但声音宏亮:“你写写别人吧,我没有什么贡献,上海合成树脂研究所、南京化工研究所等单位开展聚氨酯胶黏剂研究都比较早,我是后来者。”叶老师非常谦虚,拒绝了我的采访。但我仍不灰心,几天后又拨通了叶老师的电话:“我很忙,在抄党章,你写写别人吧。我一生都在‘跑龙套’,屡屡筹建新专业、新研究室,无从谈起我的专业是哪个,我专业做得不精,没什么可写的。”虽然又一次被拒绝,但从叶老师的电...