我们必须承认,绝对的自由是不存在的,而只有相对的自由,或者说相对于秩序来说是自由的。自由是人的生物性的延伸,而秩序则是人的社会性的延伸。秩序与自由是密不可分的,也是相互依存的关系。 个人绝不可能获得绝对的自由,因为在同一生活环境中,某人的绝对自由必然会影响或侵害他人的合理自由,所以在群集社会中为了维护正常的公共秩序,个人获得的自由必然是有限的,是不能超越-28社会公德和法律的有限自由。 有这样一个关于自由与秩序故事:一个风筝在高高的天上自由自在地飘着,脸上显现出的是轻松得意的神情。忽然,它低头一看:“哎呀,我再怎么自由、潇洒,也都被那根线牵制着的呢。还要受地上的那位小孩控制,这怎么行?对了,如果我不再受那小孩的控制又会如何呢?这样的话,我一定可以获得更多的自由!”想到这儿,风筝趁着一阵大风,使劲挣脱了线的束缚,失去了线...

多情的诗人经常会被树叶的悠然飘落迷住,从而歌颂树叶飘向地面的“自由”。但没有一个物理学家认为树叶是“自由”的,因为有太多的变量影响着树叶的飘落,比如气流、大气密度、空气湿度、阻力、树叶的质量和体积、形状和结构等等。树叶其实一点也不自由,它遵循必然的因果律。 树叶尚且如此,而具有自然属性和社会属性的人类受到的限制则更多,有人认为自由就是“带着镣铐跳舞”,一点都没有错。人的一生就好像在演出一场木偶戏,我们既是木偶,也是那个摆弄木偶的演员。 人的自由其实是一种悖论:一方面,我们感到自己是自由的,我们有选择自己做什么和不做什么的自由;另一方面,我们又觉得自己是注定的,我们在选择时会受到众多的限制,我们是不自由的。这两种经验都很真实,仿佛有股反复无常的因果力量,指引我们做了无数违背我们意愿的行为。 举例来说,面对别人...

快乐和幸福是每个人所追求的,但许多人并不清楚快乐和幸福的区别,往往把快乐和幸福等同起来,从而在追求人生幸福的道路上走错了方向,弄得个乐极生悲。 快乐和幸福,是两种不同的愉悦感。快乐倾向于描述人短暂的欢愉,来得快去的也快;而幸福是一种长期稳定的情绪。快乐短促而强烈,幸福恬淡而悠长。 从生物学角度讲,快乐和幸福相去甚远。幸福是由内源稳态系统产生,人们感到幸福是因为达到了内部平衡。而快乐则是由外部稳态系统产生,人们感到快乐是因为某些外部刺激给我们的大脑带来了愉悦感,与机体内部平衡并无关联。 幸福是一种满足感,它来自一种平衡的状态,一种绝对的和谐。在这种状态中,我们的需求消失了,与周围的环境融为一体。因此,追求幸福其实就是追求平衡状态,远离所有可能会打乱平衡的因素。 借用海滨度假的例子,躺在沙滩上晒太阳...

死亡是每个人都必须面临的问题,但许多人不愿意谈论死亡。其实,人从一出生就面临着死亡,我们过的每一年、每一月、每一天、每一小时,甚至每一分钟,都是在向死亡迈进,从这个意义来说,人生就是“向死”的过程。 古希腊哲学家、无神论者伊壁鸠鲁(Epicurus,公元前341 - 前270年)认为,人的痛苦之一来源于我们对死亡的恐惧。这一点我非常认同,记得10来岁时,当我第一次意识到人会死的时候,心里的那个隐隐作痛至今难以忘怀。有时我们会骂一个人贪生怕死,其实,“贪生怕死”恰恰是人的本性。古往今来,有多少人曾梦想长生不老。 一些人无法理解人死后到底会去哪里,是否有来世,灵魂是否不朽;一些人焦虑于死后个人世界的彻底灭失(nothing),烟消云散;而另一些人则为死亡的不可避免焦灼不已,叹人生转瞬即逝。 毫无疑问,宗教安抚了...

世界上与每个人密切相关且最难回答的问题莫过于神是否存在,宇宙之上真有一位至高者吗?这是无法证明的问题,而信与不信,与一个人的世界观、人生观、价值观,有着密不可分的关系。 弗洛伊德(Sigmund Freud,1856-1939)依靠对人的心理分析,尤其是对人的潜意识的发现,构架了其惊世骇俗的思想体系。他大力提倡无神论的人生哲学,即“科学的世界观”。他长期与他称之为“宗教世界观”的有神论人生哲学抗战。 C.S.路易斯(C.S.Lewis,1898-1963)是英国20世纪著名的文学家、基督教救护家,其前半生一直是无神论的拥护者,并以弗洛伊德的理论来护卫他的无神观点,后来他放弃了无神论转而信仰上帝,常针对弗洛伊德抨击宗教世界观的言论,做出极具说服力的抗辩。路易斯在从无神论者转为基督徒后,写作生涯才迭创佳绩。 ...

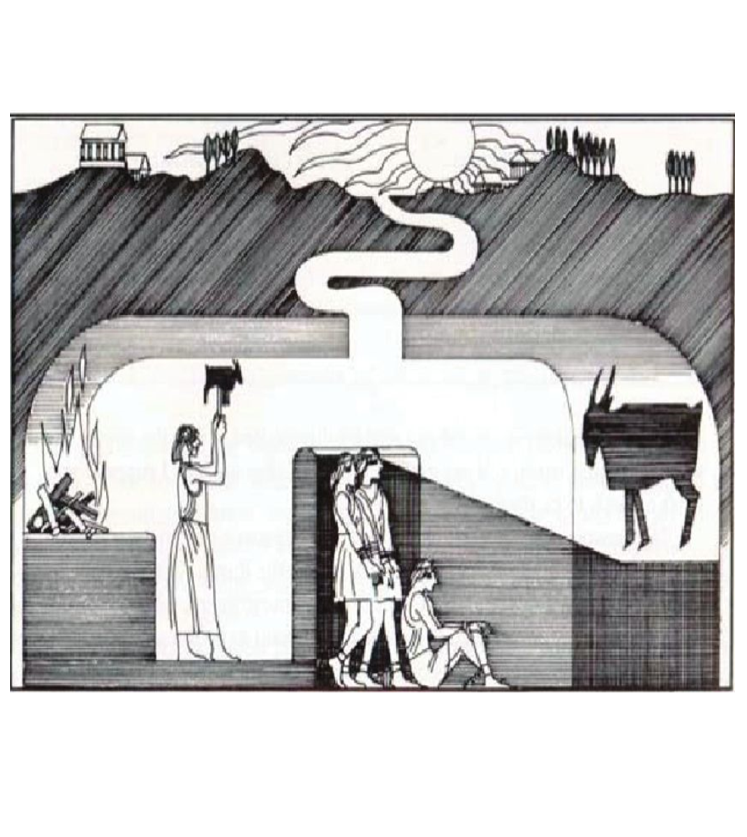

西方哲学发展到后现代主义,一切都撕破了,一切规则都打破了!尼采说“上帝死了”,福柯说“人也死了”。福柯所说的“人”,不是指实实在在实体的人,而是指18世纪以来西方思想中“主体意识”的人,福柯反对的是人类中心主义。 尼采为什么到现在还那么红?因为他说“上帝死了”,那个神的、绝对的世界没有了。尼采的思想是一座巍然耸立的里程碑,尼采绝没有想到,他成了现代主义和后现代主义理论的先驱。 世界瞬息万变,沧海桑田,人能抓住什么?柏拉图提出只有不变的东西才能抓住,别的都是过眼烟云,而理念是存在于世界之外永恒的“形”。从柏拉图开始,西方哲学家就把世界分成尘世的世界和理念的世界(和基督教结合就是上帝的世界),并认为后面那个理念的、非尘世的世界才是更根本,更本源的,这个观念一直保留到近代。 笛卡尔的怀疑论、...

长期以来,“上帝”观念成了西方人的精神支柱,终有一死的生命从灵魂不死中获得了安慰,孤独的个人从基督教的博爱中感受到生活的充实。对于笃信基督教的西方世界,如果有人说“上帝死了”,肯定会被认为是个疯子。然而,确实有这样一位“疯子”,大胆地喊出“上帝死了!”他就是德国著名的哲学家弗里德里希·威廉·尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche,1844年-1900年)。 1882年5月,尼采在给一位出版商的信中写到,他决定出版《快乐的科学》。正是这本书,尼采第一次提出“上帝死了”,这在当时有着“唯上帝是从”信仰传统的西方来说,真可谓石破天惊。 尼采在《快乐的科学》书里写道:“你们是否听说有个疯子,他在大白天手提灯笼,跑到市场上,一个劲儿地呼喊‘我找上帝!我找上帝!’那里恰巧聚集着一群不信上帝的人,于是他招来一...

我是一个理工男,大学期间却迷上了哲学,这要感谢20世纪80年代的“文化热”。20世纪80年代,中国的大门打开,形形色色的思潮、观念纷至沓来。《读书》杂志提出“读书无禁区”,从此开启了“文化热”时代,阅读经典、名著、译丛,我仿佛进入了思想的海洋。 哲学作为一门学问,其实是一种生活态度,就是永远保持好奇的天性,以理性探询宇宙与人生的真相,这种态度称为“爱智慧”,哲学(Philosophy)就是爱(Philo)智慧(Sophia)。哲学其实没有那么深奥,它是人类对自己以及所处世界的根本问题所做的探究与反思。说白了,哲学探究的是世界的状态和人生的意义。 西方哲学对“存在”追根问底,求真取向鲜明,这是中国哲学所欠缺的。我从西方哲学中学到了思辨的、理性的思维。但西方哲学不能安身立命,而中国哲学关注生命,我的心灵在中国哲学中得到了安...

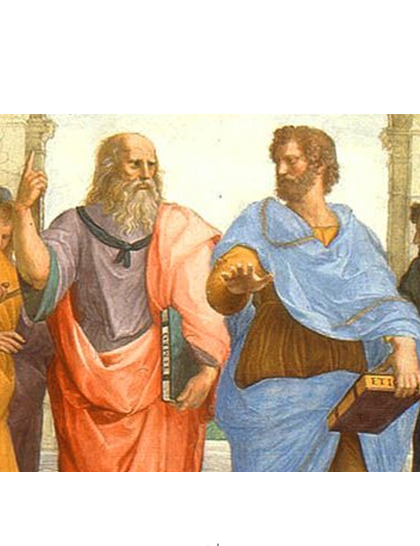

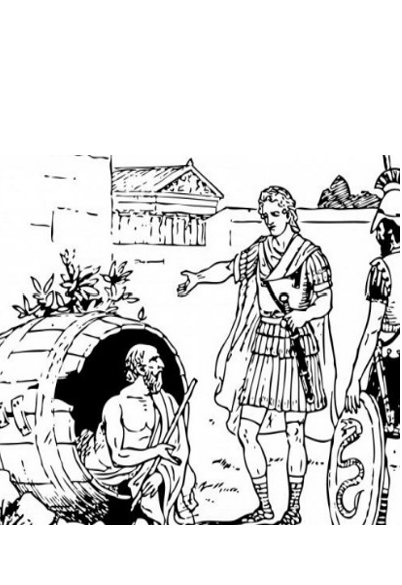

拉斐尔的名画《雅典学院》,把古希腊、罗马和当时意大利的50多位哲学家、艺术家和科学家荟萃一堂,彷佛在“上演”一场宏贯古今的西方思想史。画的中心是两位伟大的哲学家柏拉图与亚里士多德,他们似乎正激烈地争论着向观众走来。亚里士多德伸出右手,手掌向下,好像在说“现实世界才是他的研究课题”;柏拉图则右手手指向上,表示“一切均源于神灵的启示”。其余的人,众星托月,有的在注视,有的在讨论,有的正在谛听这两位老人的谈话。在画中央的台阶上,躺着一个正在看书孤寂的人,这个人到底是谁?他就是犬儒学派哲学家第欧根尼。 第欧根尼主张:除了自然需要之外,其他任何东西,包括社会生活和文化生活都是无足轻重的。他摆脱了虚伪的陷阱,坚持自己的生活方式,使他成为自己想要成为的人,而不必顺从他人的期望。第欧根尼通过摆脱财产做到了这一点,他平时穿一身破烂衣服,住在位于雅典...

德国现代哲学家卡尔·雅斯贝尔斯(Karl Jaspers 1883~1969)在研究了历史上各大文明的重要思想之后,选出了四个人作为人类思想的典范——释迦牟尼、孔子、苏格拉底、耶稣,前两位代表了东方,后两位代表了西方,他们被称为“四大圣哲”。 “四大圣哲”的伟大之处,在于他们挖掘了人类精神的巨大潜能。透过“四大圣哲”的表率,见证了人类精神的升华。“四大圣哲”让人们在面对人生的负面情况时(如烦恼、痛苦、灾难、罪恶等)能够坦然以对,并透过这些困境让人们的精神得到淬炼从而变得强大。 两千多年来,“四大圣哲”的思想光芒万丈,照亮了全人类。但就其人生在世的几十年来说,“四大圣哲”并非一般人眼中的成功者,甚至用世俗的眼光来衡量,他们都是所谓的“失败者”。他们的影响都是在他们辞世之后大放光芒的。 孔子一生很不得志,无法...

有人统计过,至20世纪80年代,在有记载的5560年的人类历史上,共发生过大小战争14531次,平均每年2.6次。在刚过去不久的20世纪,科学技术飞速发展,社会生产力空前提高,同时也是人类历史上最血腥的世纪,爆发了大约300多场局部战争,还有两次世界大战,战争规模、财物损失、伤亡人数前所未有。即使到了21世纪的今天,人们的生活水平和教育水平空前提高,但战争的硝烟仍然弥漫世界。 人类的历史就是一部战争史。从冷兵器时代的铁和血到热兵器时代的硝烟弥漫,再到高科技时代的信息化战争,人类在战争中付出了惨重代价。战争就像恶魔一样,不断吞噬着人类的财富和生命。 战争无疑是残酷的,没有人希望有战争,但为什么战争如此频繁?本文试图用心理学、经济学、政治学的角度来解释战争的起因。 (1)心理学角度:从人性的角度来讲,人都有贪婪...

说到叔本华,许多人并不陌生,叔本华有很多名言,比如: 生命是一团欲望,欲望不能满足便痛苦,满足了便无聊,人生就在痛苦和无聊之间摇摆。 财富就像海水,饮得越多,渴得越厉害;名望实际上也是如此。 人类所能犯的最大的错误就是拿健康来换取其他身外之物! …… 亚瑟·叔本华(1788年~1860年),德国著名哲学家,他开创了非理性主义哲学的先河,是唯意志论的创始人。叔本华在30岁时就完成其著作《作为意志和表象的世界》,但直到63岁才名震世界。叔本华认为,一切现象都是从“意志”生发而来,意志是主宰世界运作的力量。叔本华所说的“意志”并非我们常识中理解的意志,而是指推动现象界发展的原动力。 世界和人的本质是“意志”,人总是在满足欲望和产生欲望之间徘徊,必定痛苦不堪。在叔本华看...