人性是复杂的,但简单来讲,人性可分为善与恶两部分,因此有性善论和性恶论之说。中国传统文化对于人性的观点偏重于性善论,因此中国古代比较重视仁义道德;而西方文化对于人性的观点则偏重于性恶论,因此,西方人更重视法律。 自古至今,就人性的争论很多,中国古代就有性善论、性恶论、无恶无善论、有善有恶论等。西方古代虽然未见有人性善恶的争论,但对人性善恶的见解广见于宗教理论之中。 人性善恶的争论是人类在行为心理上是以“利他”为本还是以“利已”为本的争论。人本性是“利他”还是“利已”这不仅决定了个体个人的处世待人的态度,还决定了领导者特别是国家统治阶层在制订管理方针政策时,是以强行管制为主还是以教育引导为主的趋向。 正是由于有“人性本恶”的见解,才有战国时期秦国“商鞅变法”的“法治”;正是由于“人性本善”的见解,才有儒家在西...

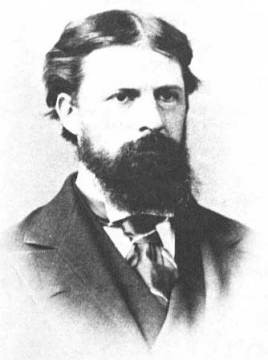

20世纪80年代,中国曾兴起“弗洛伊德热”,作为当时的在校大学生,我深受其影响。弗洛伊德思想给我印象最深的,可用三个关键词来概括:梦、性、潜意识。 弗洛伊德思想历经起起伏伏,至今仍饱受争议。尽管在一些人的眼里,弗洛伊德一生都在“梦”中,但直到今天,人们还在聆听他的梦话。 西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud,1856—1939),奥地利精神病医师、心理学家、精神分析学派创始人,被称为“维也纳第一精神分析学派”。 弗洛伊德提出了“潜意识”、“自我”、“本我”、“超我”、“俄狄浦斯情结”、“力比多”、“心理防卫机制”等概念。著有《梦的解析》、《精神分析引论》、《图腾与禁忌》等,被世人誉为“精神分析之父”,二十世纪最伟大的心理学家之一。 弗洛伊德一生专注于一个目标,就是竭...

实用主义是一种将观念付诸实践、追求实践效果的方法,带有功利主义色彩。 “有用即真理”是实用主义者的至理名言。 实用主义产生于19世纪70年代,在20世纪的美国成为一种主流思潮。皮尔士(1839~1914)是实用主义的先驱,詹姆士(1842~1910)使实用主义成为一股哲学思潮,杜威(1859~1952)使实用主义到达顶峰。 实用主义哲学的三位代表人物都出生于美国,它的活动中心也一直在美国。美国建国的历史较短,没有传统的政治和思想体系的束缚,自由、平等的意识最为突出,而隐藏在这些意识背后的个人主义、利己主义也表现得最透彻、最直接。美国人可以自由放任地去争取个人的发展,追逐个人的利益和功用。这种情况使得美国哲学的主要任务是直接论证利己主义的合理性。 皮尔士是实用主义的开创者,他认为认识的任务不是反映客观世界的本...

弗朗西斯·培根(Francis Bacon,1561~1626),英国文艺复兴时期著名的散文家、唯物主义哲学家,实验科学的创始人。培根的散文《论读书》和其至理名言 “知识就是力量”可谓尽人皆知。 培根认为,古希腊智慧是一种没有实用性的思辨,并没有对人类进步起到作用,而中世纪的哲学是一种玄而又玄的神学,使人的思想更加凝固和僵化。培根提出“知识就是力量”,提倡用一种实用的知识来认识和改造自然。 培根认为,人们认识世界时有很多偏见和假象在阻碍着认识过程,由于渗进了偏见的成分,使人们所看到的事物便不是它所呈现出的本来形态,而是搀杂了种种主观因素(意愿、欲望、期待等等),这些偏见也正是科学进步的障碍。人们要正确地认识世界,要破四种假象:种族假象、洞穴假象、市场假象、剧场假象。 (1)种族假象。培根所说的“种族”具有比...

门前老树长新芽,院里枯木又开花,半生存了好多话,藏进了满头白发……时间都去哪儿了,还没好好感受年轻就老了……柴米油盐半辈子,转眼就只剩下满脸的皱纹了…… 这是歌曲《时间都去哪了》对时间流逝的感叹。到底什么是时间?我们如何体验时间?“过去”“现在”“未来”的含义是什么?时间对于我们个体存在有何影响?我们不妨从物理时间(时钟时间)、心理时间和上帝时间三个维度来理解时间。 物理时间(时钟时间):人最早感受到时间应该是日、月、四季的变化,日升日落一个循环为1天,月圆月缺一个循环为1个月,春夏秋冬一个循环为1年。中国古人把一天平均分为12个时辰,西方人把一天平均分为24小时,这被称为物理时间或时钟时间。现代科学表明,物理时间是地球自转和绕太阳公转产生的结果。日晷(时钟)测试的实际上是空间,地球自转一周为360度,1小时的时间...

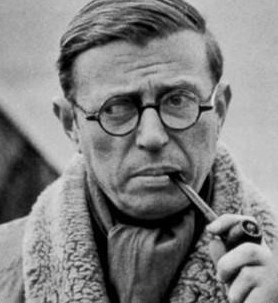

让-保罗·萨特(Jean Paul Sartre,1905—1980)是20世纪法国无神论存在主义哲学的代表人物,也是著名的文学家、戏剧家和社会活动家。20世纪八十年代初,中国曾经掀起过一场波澜壮阔的“萨特热”。当时正在上大学的我,其实并没有弄懂萨特存在主义哲学,对“存在先于本质”似懂非懂,还质疑萨特所说的“人是绝对自由的”是不是太绝对了。 如今重温萨特,对其存在主义哲学有了深入的理解。萨特所说的“自由”,并不是我们常识理解的自由。萨特所说的“自由”是指在面临各种可能性时,人有选择的自由。萨特反对一切形式的决定论,你成为什么样的人完全在于你的选择,是你自己让你成为现在的样子。 人的“存在”,是一个从过去推向未来的过程,你的选择和行动可以突破既定的自我,实现各种新的可能。永远别以固定的“本质”来限定自...

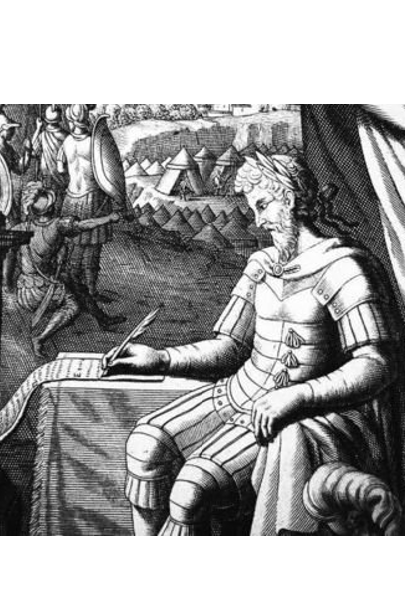

《沉思录》是公元2世纪后期古代罗马皇帝马可·奥勒留传下来的一部个人哲学思考录,书名是后人加上去的,它其实是奥勒留写给自己的,是他与自己的十二卷对话。《沉思录》主要思考人生伦理问题,兼及自然哲学,它是斯多葛派哲学的一个里程碑。 《沉思录》不是一本时髦的书,而是一本具有生命力的书,是一本经久不衰的书。近两千年来一直有人在读它,相信再过两千年一定也还会有人去读它。 奥勒留是一位哲学家皇帝,自青年时代起即三度出任执政官,并在40岁时成为拥有全权的皇帝。马可·奥勒留在位的二十年是一个战乱不断、灾难频繁的时期,在他统治的大部分时间里,他是在帝国疆域或行省的军营里度过的。 奥勒留利用鞍马劳顿中的片暇,不断写下与自己心灵的对话,从而著就了永悬后世的《沉思录》。他是一个比他的帝国更加完美的人,他的勤奋工作最终并没有能够挽救古...

经历了长达千年的中世纪黑暗时代,欧洲从文艺复兴开始露出曙光。人文主义和自然科学的兴起,理性逐渐替代了神性。进入17世纪,欧洲人以怀疑主义和理性精神对知识的产生进行批判,在哲学中形成了以经验论和唯理论为主的互相争论的一个时期。 经验论和唯理论的争论大致有以下三方面:首先是认识的来源问题,经验论者认为认识来源于感觉经验,一切知识必须建立在经验的基础上;唯理论者则主张认识来源于天赋观念,知识必须建立在理性的基础上。第二是真理的标准问题,经验论者认为,经验是检验知识真理的最基本标准;而唯理论者则认为,知识的真理性乃在于清楚明白、无可怀疑、亦即具有自明性和不矛盾性。第三是认识的方法问题,经验论者认为最有效的方法是经验的归纳方法;而唯理论者则主张从不证自明的公理出发,经过理性的演绎方法,推导出结论。 经验论者以英国的弗朗西斯·...

上帝是否存在,是说不清道不明的问题。奥卡姆曾说过:“人对神仅仅是信,不可能知。” 唯物主义者认为,不存在所谓的神或上帝。弗洛伊德说过,宗教是人类心理上的拐杖。一个人,如果腿坏了需要拐杖。但不要忘记,心理的受伤也需要拐杖,宗教是人造的,上帝是为人而设的。 关于上帝是否存在、该不该信仰上帝,历史上有阿奎那的“五路证明”和“帕斯卡之赌”。 中世纪经院哲学家、神学家托马斯·阿奎纳(Thomas Aquinas,约1225年~1274年),把理性引进神学,用“自然法则”来论证“君权神授”说,是自然神学最早的提倡者之一。托马斯提出了关于上帝存在的五个证明,简称“五路证明”。 (1)不动的推动者之论证:万物处于运动之中,必定有一个第一推动者。运动是一个事实,一个事物运动的原因在于另一事物的推动,每一推动者又被其他事物所推...

人是什么?这是一个难以回答的问题,每个人都有自己的答案。在康德看来,这个问题可以划分为三个小问题:人能够知道什么?人应该做什么?人可以期望什么? 康德的伟大,不仅在于他的思想给哲学带来了一场“哥白尼式的革命”,更在于他用哲学的精妙,在其“三大批判”(《纯粹理性批判》、《实践理性批判》和《判断力批判》)著作中解答了上述人生问题。 康德(1724年4月-1804年2月)是德国古典哲学创始人,他一生深居简出,终身未娶,一辈子过着单调的学者生活,从未走出过自己出生的小城柯尼斯堡。康德生活中的每一项活动,如起床、喝咖啡、写作、讲课、进餐、散步,时间都非常固定,就像机器那么准确。每天下午3点半,康德会准时在一条菩提树小道散步,邻居们纷纷以此来校对时间。或许正是因为这种淡泊的生活方式,使这位清瘦矮小的哲学家活了80岁。康德散步的...

黑格尔(G. W. F. Hegel;1770年—1831年),德国哲学家,19世纪唯心论哲学的代表人物之一。有人认为,黑格尔哲学是西方近代哲学的终结,黑格尔站在历史的维度去看待哲学的发展,他把前人所有的哲学思想汇成一体,哲学到了他这里好像发展到了尽头。 黑格尔试图建立一个无所不包的体系,去解释世界万物的种种现象以及隐藏在背后的本质规律,并试图把所有的本质都集合在一起,在他的正、反、合的辩证法中呈现出一中螺旋上升的发展状态。 黑格尔哲学博大精深,一时难以理清头绪,而从“客观事物和人一样具有能动性”方面进行思考,让我豁然开朗。大家知道,人的最大特点是具有能动性,人可以做出很多选择并投身到实践中,人的自由其实就是人的一种能动性的体现。自己决定自己,就是“能动性”。 在黑格尔看来,客观事物具有和人一样的“能动性”...

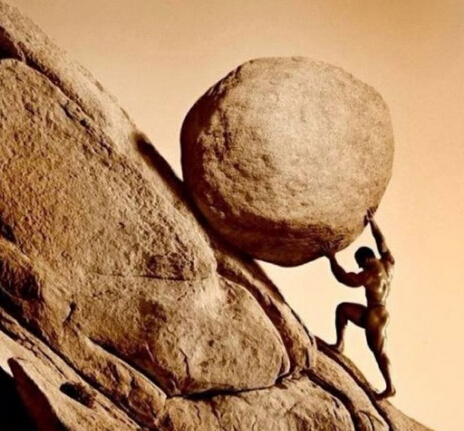

在古希腊神话中,西西弗(Sisyphus)得罪了诸神,诸神罚他将巨石推到山顶。然而,每当他用尽全力,将巨石推近山顶时,巨石就会从他的手中滑落,滚到山底。西西弗只好走下去,重新将巨石向山顶奋力推去,日复一日,陷入了永无止息的苦役之中…… 法国作家加缪从这则古希腊神话中,发现了人类现实的困境,于是写成了阐述他荒谬英雄理念的名篇《西西弗神话》。 西西弗推石上山、永无止境的苦役无疑正是人类生存形象的象征。我们每天都重复着同样的生活,起床、吃饭、上班、看电视、睡觉……第二天又重复同样的生活。特别是工业化时代,工人们每天过着“三点(车间、食堂、宿舍)一线(生产线)”的生活,每天在生产线上重复着单一的动作,简直和一台机械手没有区别。 人生的荒谬,正如日复一日滚石上山的西西弗。如果你对此不以为然,说明...